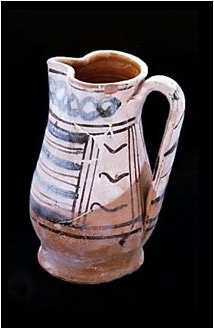

Pokal aus archaischer pisaner Majolika (Mitte des 14. Jahrhunderts)

Das Erzeugnis, das während der Grabungskampagne des Jahres 1992 in der Halde der Burg Monreale gefunden wurde, ist gekennzeichnet durch einen birnenförmigen Körper, dreilappige Rand sowie Bandhenkel (Abb. 1). Es gehört einem weit verbreiteten formalen Typ an, gekennzeichnet durch ein Dekor mit phytomorphogen und geometrischen Elementen in Kupfergrün, eingeschlossen in Manganbraun umrandeten Feldern, verteilt auf der Vorderwand des Bauches und des Halses des Gefäßes. Im unteren Teil des Fundstücks fehlt die Glasur (Abb. 2). Im gleichen Kontext wurde weitere Fragmente von Rändern, Wänden und Henkeln von Pokalen aus archaischer Majolika gefunden, die alle aus der Mitte des 14. Jahrhunderts stammen.

Die archaische pisaner Majolika wurde vom zweiten bis dritten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts bis zur zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts produziert. Ihre starke Verbreitung in Sardinien zeigt den Einfluss des Handels und der Politik von Pisa, in besonderer Weise vom 12. bis zum Beginn des 14. Jahrhunderts, vor der aragonesischen Eroberung zwischen 1323 und 1326 (Abb. 3-4).

Es werden drei Produktionsphasen unterschieden: von 1210/1230 bis 1280 (Beginn der Produktion, mit wahrscheinlicher Anwesenheit von iberischen Keramikern in Pisa); von 1280 bis 1350 (Erweiterung des morphologischen und dekorativen Repertoires); von 1350 bis 1478 (größere Vielseitigkeit des morphologischen Repertoires, gradueller Niedergang der ästhetischen Qualität). Bei den Erzeinissen handelt es sich überwiegend um Tischkeramik und sie umfassen sowohl geschlossene Formen (Pokale), als auch offene (Schalen).

Nach dem Drehen und Trocknen wurden die Gefäße einem ersten Brand in oxidierender Umgebung unterzogen (um einen rötlichen Farbton zu erzielen) und so wurde der so genannte „Biskuitbrand“ erzielt, der Keramikkörper ohne jede Beschichtung. Auf den Biskuitbrand wurde dann eine weiße Schicht Glasur aufgetragen (auf die Außenseite des Gefäßes bei geschlossenen Formen oder auf die Innenseite bei offenen Formen), während die weniger sichtbaren Stellen eine transparente Bleiglasur erhielten. Nach der Trocknung der Glasur wurde das Dekor in Grün ausgeführt, erzielt durch ein Gemisch von Kupferoxid, sowie in Schwarz/Braun, erzielt mit Manganoxid. Dann wurde das Gefäß einem zweiten Brand unterzogen, um die Farben des Dekors zu fixieren.

Bibliografia

- M.F. PORCELLA, M. SECCI, La maiolica arcaica pisana a Cagliari, status quaestionis alla luce delle nuove scoperte, in Ricerca e confronti 2010, Atti delle Giornate di studio (Cagliari, 1-5 marzo 2010), ArcheoArte. Rivista elettronica di Archeologia e Arte, Suppl. 2012 al numero 1, pp. 497-516.

- R. CARTA, Ceramica rivestita d’uso domestico (XII – XIX secolo), in R. MARTORELLI, D. MUREDDU, Archeologia urbana a Cagliari. Scavi in Vico III Lanusei (1996-1997), Cagliari 2006, pp. 199-235.

- F. CARRADA, Ceramiche dal Castello di Monreale (Sardara-Cagliari), in R. MARTORELLI, Città, territorio, produzione e commerci nella Sardegna medievale. Studi in onore di Letizia Pani Ermini, Cagliari 2002, pp. 378-417.

VR

VR